近現代書批判序説 ―「無私」の美―

- harunokasoilibrary

- 2025年1月23日

- 読了時間: 25分

更新日:2025年6月1日

私の目前にある、幼児(6歳)の書いた「光」(図版1)には底知れない魅力がある。これは私の住まいの襖に書かれたものである。私は20年ほどの間、ほぼ毎日この書を見てきたが、見飽きることがないどころか、年々その魅力は増しているように感じられる。私は今まで多くの書を見てきたが、これほど魅力的な書に出会ったことがない。

この書は、書について知識も実践経験もない幼児が、ただ面白半分に筆を振り回したものではない。この幼児は2歳になる前から筆で文字を書き、トメ、ハネ、ハライなどの運筆法や執筆法など書の基本をすでに4年ほどにわたり、ほぼ毎日指導を受け、学んできている。その意味で無心の書ではないが、この書の魅力の本質は「無私」にあると思われる。

この幼児は、素直に指導者にしたがって一点一画の書き方を真剣に学び、どのような書きぶりが、力強く、生き生きとした、美しい文字を出現させるのかを体得しつつあった。指導者の書きぶりを見よう見まねで学び、上手に真似ることに喜びを感じていたように思われる。

作品「光」の上部の余白は大変美しく決まっている。これは、襖を床に置いて書いたのだが、身長が低くて、大きく書こうと思っても襖の下半分に書くのが精一杯だった結果にすぎない。彼は、半紙などの紙に、上下左右の余白を考えて、できるだけ大きく伸び伸びと書く練習を積み重ねてきているので、習慣的に襖の中の文字の大きさを精一杯大きく書いたのであろう。

図版では実物から受けるエネルギー感が半減しているが、見るほどにその豊かな動勢が感じられると思う。少し、その書きぶりの跡をたどってみよう。

一画目の、角度のない非常に素直な縦画は、天を仰ぎ見るかのように静かに書かれている。つづく二画目から三画目の点も一画目の縦画を受けて、入筆角度のない素直な点だが、筆脈が途切れないように意識して、ゆっくりとはね上がり、静寂のなかに絶妙な動勢が感じられる。四画目の横画では、角度のある起筆で力を十分溜め、勢いをつけて一気に収筆まで書き進み、その勢いを借りて角度のある起筆で五画目のはらい、六画目の曲りを書き上げている。最終画のハネ部は、文字全体を支えるかのように、力強く、余韻を残し、静かに撥ね上げられて第一画目の縦画に呼応するかのように終わっている。見事な書きぶりであるが、彼は、この分析のように意識して書いているわけではない。楽器の演奏を覚えた子供のように、書けることがうれしくて、ただひたすら書き方を書いているに過ぎない。私はここに「無私」を見る。そして、書の根源にある「書の美」こそ、この「無私」の美であると思うのである。

この幼児の書いた「光」を導きとして、また、書に表れた書者の「こころもち」を観察の方法として、歴史上の書とその他の芸術に現れた「無私」を見てみよう。そして近現代の書が書の美の本質から外れ、書の未来に光を見い出し難くしてきたのだが、そのような書が未来を取り戻すことは可能なのか否か、書を学んできた者として、自戒を込めて検証し、以下、芸術一般と書の美の本質について検討を加え、たとえ微力でも書の活性化に寄与できればと願う。

中国と日本の比較的初期の写経を見てみよう。

図版2は、中国六朝時代初期の写経の断簡の部分である。

隷書と楷書が混じった書風だが、作者は、当時の標準書体を念頭に、祈るように書写して

いるようだ。写経生ではなく、一般人の筆になるものと思われる。真摯な「こころもち」

で書かれている。

図版3は、中国唐代の「長安宮廷写経」中の「妙法蓮華経巻第二」(675年制作)の部分

である。欧陽詢や楮遂良の楷書を規範として学んだ書のエリート写経生の筆になるものと

思われる。このような職人的な能筆が唐朝には、ごまんといたのであろう。これは褚遂良風の書である。沈着冷静な「こころもち」が感じられる。

図版4は、飛鳥時代の写経の「金剛場陀羅尼経」の部分である。

686年と制作年の明らかな日本最古の写経である。

当時の書のスタンダードが欧陽詢や欧陽通の楷書であったと思われ、作者は規範通りに、

丁寧に書いている。これは欧陽通風である。書写を専門にした書生が書いたものと思われる。

図版5は、「一切経・五月一日経」の部分である。奈良時代(8世紀)の写経。初唐の楷書風。隋・唐の楷書を基準として学んだ写経生の作品である。写経生はジョブとして、一字いくらで文字を書いていて、誤字や脱字があると工賃から差し引かれたので、真剣にならざるを得なかったようだが、規範に従った文字を一心に書いたことには変わりない。

これは、光明皇后が亡き父母の追悼と世の安泰や衆生の救済などを願って発願した一切経の中の一巻である。一切経の写経は総巻数7000巻にも及ぶ国家事業であった。

奈良時代は官立の写経所を中心に写経が行われ、写経生の採用の基準には、美しい同じ調子の文字で巻末まで書ける能力が問われたという。

図版6は、平安時代(11世紀)の「竹生島経」の部分である。

法華経方便品が書かれている。この頃は、小野道風や藤原行成の和様の書が基準になっていたと思われ、基準に忠実にきちんと書かれている。これは、写経生の筆ではなく、貴族の女人の筆のように思われる。

図版7は、平安時代〈12世紀〉の「一字蓮台法華経」の部分である。

「一一文文是真仏」と考え、蓮台に仏像のごとく文字がのせられている。

これらの写経は、仏教の流布といった国家事業や個人的なご利益を願って、祈るように、書の規範に忠実に、真摯に書かれている。これらの書の「こころもち」は、先に紹介した幼児の作品「光」と同様、「無私」の書といっていいであろう。

図版8は、近代に近い人、良寛の「般若心経」である。行がまっすぐで、行間も等しく、字粒もそろい、整然としている。行頭も行末も自然に凸凹していて、雑な感じは全くない。墨の濃淡は、かなの書のように自然に変化して清澄な雰囲気を出している。良寛の楷書は、天衣無縫などと形容されるが、初唐の楷書や北宋代の楷書か、それらに似た経典の文字で独習したのではないかと、私は想像する。

天衣無縫というよりも、大切なお経を、きちんとした楷書で、綺麗に書こうと努力しているように私には感じられる。

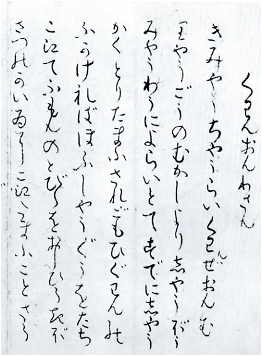

図版9は、良寛の「観音和讃」の部分である。

平仮名に変体仮名を交えて書かれている。少し行が歪んでいるが、基本的に行はまっすぐで、行間も等しく字粒をそろえて、整然と書こうとしているのが分かる。奇を衒うようなところは全く感じられない。

図版8も9も、良寛の「こころもち」は敬虔な祈りと衆生への思いやりで満ちているようである。これらの書は「無私」の典型であるように、私は思う。

図版10は、敦煌の莫高窟第254窟にある北魏時代(5世紀)の壁画「シビ王本生」である。鷹に追われたハトを助け、鷹に自分の股の肉を割いて与えたというシビ王の説話が描かれている。

大きなシビ王を中央に置いた左右相称のピラミッド型構図に整然と人物が配置されている。鋭い線描がところどころにある。人物の輪郭は丸味をおびた曲線が主体である。ハトを追う右上方の鷹、その斜め下方に逃げるハト、鷹とハトを結ぶ延長線上の王の右の手のひらに救いを求めて逃げ込んだハトが描かれている。鷹とハトを結ぶ線上を時間が流れてゆく。異なる時間を同じ画面に描いた、考え抜かれた表現である。

図版11は、この壁画と同時代の鄭道昭の摩崖の書「鄭羲下碑」の部分である。整然とした

布置、鋭い線と円勢の転折部の共存、一字一字丁寧に書かれた文字の佇まいなどに共通の美のイメージによって描かれた「無私」の祈りのようなものを私は感じる。

図版12は、莫高窟第427窟にある隋代(6世紀)の彫刻「仏三尊像」と壁画である。

第427窟の奥には、この図版の「仏三尊像」の左右に同じ三尊像があり、それぞれ過去、現在、未来という時間を表しているといわれる。仏の衣服や壁面の装飾図案の線は張りがあり生き生きとして伸びやかである。色彩も紫と灰緑の補色と白が光り輝いているようだ。細部まで濃やかに描かれている。

図版13は、この三尊像の背後や周囲の壁や天井に描かれた幾千もの仏像の部分である。

これらは簡略な絵だが一人一人丁寧に目鼻まで描かれ、それぞれに個性があるように見え

る。どのくらいの時間が流れたのであろうか。絵を描いたのは、専門の画家であろう。彼等は親方を中心にした多くの弟子たちで構成された修行僧の集団だったのであろうか。本当の信仰と祈りがなければ、このような緊張感のある作品を、何年もかけて描けるはずがないだろう。人物、装飾図案、立像のすべての線が円味のある曲線である。三尊像は頭でっかちで胴も脚も短いが、坐って見上げるとちょうど良い釣り合いになるという。

図版14は、隋代の「宇文述墓誌銘」の拓本部分である。

図版12の「仏三尊像」と同時代の書である。図版13の千仏像と同様に文字が整然と並んでいる。一字一字、仏像のように丁寧に書かれ、字形は三尊像と同様、左右相称で均整がとれている。やはり、これらの絵も彫刻も書も、同じ美のイメージによって表された「無私」の祈りの表現だと思われる。

図版15は、莫高窟第220窟にある初唐時代(642年)の壁画「西方浄土変」の部分である。幅約5.4m、高さ約3.4m。

蓮華座上に坐る阿弥陀仏を中心に西方浄土が描かれている。

構図は左右相称で壮大、色彩は碧緑を基調に豊潤である。

舞人が披帛を両手に持ち胡旋舞を舞い、楽人が様々な楽器を奏で、画面全体から楽音が聴こえてくるかのようである。

人物は写実的で、形を決める線は流麗で正確、生き生きとして潤いがあり、すべてに丸味がある。この壁画は「九成宮醴泉銘」が書かれてから10年後の制作である。やはり、これも図版3の初唐代の写経と同じ美のイメージで描かれた、「無私」の表現だと、私は思う。

図版16は、ロシアイコンの大家、アンドレイ・ルブ

リョフの「聖三位一体」(1410年制作)である。三人の天使が大きな円を描く左右相称の構図である。

青色と黄金色の対比が美しい。

イコンの図像は、ビザンチンから受け継がれた規範を基本に描かれている。戦乱と頽廃の時代に生きたルブリョフは、画家であると同時に修道者でもあった。彼は、人間の平安と幸福を願い、「無私」に生きた画家だった、と私は想像する。絵の周囲に額縁のように盛り上がった部分を作っているのは、天上界と地上界とを区別するためだという。絵の世界は理想の世界への窓なのであろうか。画家は無私に描き、理想の世界を人々に提供するのである。

図版17は、ガウディの「サグラダ・ファミリア」の「生誕のファサード」(1894~1930頃)の部分である。キリストの誕生の場面が、ごてごてと写実的に描かれている。

装飾過剰で俗な表現であるが、ガウディは、民衆の平

安を願い、民衆に分かりやすい写実的なイメージにしたものと思われる。

浮世離れしたガウディにはサグラダ・ファミリアの聖なる尖塔が似合っているが、聖と俗が一体となった世界こそ彼が望んだ調和世界だったと思う。そこでは人間や神だけでなく、虫や獣や植物など、あらゆる生命が支え合って生きているのである。

ここにも私は、「無私」の美が結晶していることを感じる。

以上、「無私」の芸術と思われる作品について、時代も場所も異なる地球上の地域から、その代表的なものを取りあげたが、しかし、これらは、あくまでも私の主観が感じる「無私」の芸術作品であり、科学的ないし客観的なものではない。まず直観的に「無私」と感じることからはじまり、その感じを、作品全体から細部へ、また、細部から全体へと往還をくりかえし、深く観察することで、さらに考え感じ、最初の直観を再確認する。しかし、この作業は作品を科学的に分析することではなく、知識という歪んだ先入観によって見ることでもない。私が見ているのは「こころもち」の在り様である。「こころもち」の在り様で「無私」か「有私」かが判るのである。作品を制作する時の「こころもち」は、隠しようがなく作品の内外に表れる。観者は、それに気づきさえすれば誰でもそれを見ることができるのである。

言うまでもなく「無私」の芸術は、さまざまな時空の中に無数に存在すると思われるが、ここで、私の言う「無私」について少し説明するのが親切かもしれない。

「無私」とは、「私が無い」ということである。ここで言う「私」とは、近代的自我のことである。「私」という意識は太古から在ったかも知れないが、そのような自然な「私」ではなく、欧州の近代に資本主義と共に生まれ、数百年かけて世界中に伝染していった「私」、「かけがえのない個人」、「個人の尊厳」「たった一つだけの花」などと、絶対的で、普遍的な価値であるかのように讃えられている自我意識のことである。夏目漱石が「私の個人主義」といって讃美した、近代的な「私」のことでもある。日本人は、江戸時代後期から明治維新にかけて感染したが、それは今でも増殖し続けている。近代的な「私」は、理性を信じ、科学的合理主義を信奉し、歴史の進歩発展を信じ、目標を立てて努力することを美徳と考える。一度きりの人生をかけて、自己の実現に励むことを第一の生きがいと考えながら、個人を超えた世界の普遍的原理を信じ、個人という私が全ての出発点だとも、私が神だとも考えている。

私が言う「無私」とは、全ての出発点としての孤立した純粋な「私」が無いということである。

「無我」「無心」ともまた違う概念である。それは関係のなかで生まれる「私」のことである。

それでは以下、図版1の「光」に見えた「無私」の在りさまを基準に、図版2から17までの歴代の「無私」作品も参考にして、近現代を代表する日本の書のいくつかを検証してみよう。

図版18は、副島種臣の扁額「積翠堂」である。右から積翠堂と書かれ、最後種臣と署名している。明治時代の初め頃(19世紀末)の揮毫か。作者の「こころもち」を想像してみよう。始めに紙全体をながめ、紙いっぱいに書こうと決める。次いで、左右の端を同じだけ空け「積」と「種臣」を書きこむと計画する。そのために「積」と「翠」字を縦に長くデフォルメする。「堂」の字で変化をつけて単調さを防ぐ。最後の署名は、「臣」を東大寺の戒壇院にある多聞天の足下の餓鬼のイメージでひしゃげさせる。これで良し!

この書者は、天才的な発想で文字を自在に歪め、奇を衒って、面白おかしく造形している。木材を手斧で削るような書きぶりには迫力があり、紙面構成、字形、筆遣い、すべて超近代的で面白いが、「無私」とは縁のない「有私書」である。

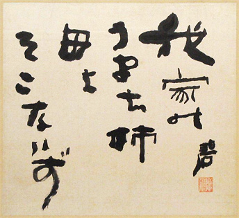

図版19は、河東碧梧桐の「我家のうまし柿母はそこなはず 碧」。

自作の俳句を書いている。明治末頃(20世紀初頭)の揮毫か。

作者の「こころもち」は、色紙を見て、行頭をそろえ、4行にまとめようと考える。滲み

やすい濃さの墨を用意して、「我」の一画目と二画目の起筆をゆっくり書いて滲ませる。戈

法の二画目を滲ませて左右のバランスを取る。「家」は対照的に細めに書く。「のうまし柿

母はそこなはず」は「我」と「家」を混ぜたような中間の調子で筆が引っかかるようにだらだらと書こう。これで良し!

紙面構成やバランス感覚の優れた作品であるが、わざとヘタに書いて、自己を主張している。この作品も「無私」からはほど遠い、奇を衒った、我執の書である。おそらく彼の俳句もこのような「有私」の作品なのであろう。

図版20は、中村不折の「龍眠帖」の部分である。明治時代末頃(20世紀初頭)の制作。

不折は洋画家である。蘇轍の詩「題李公麟山荘図」が書かれている。

作者の「こころもち」は、紙面を見、一行五字にきちんと並べて書こう、と計画して書き始めている。初めから普通でない字を書こうと狙っている。六朝か北魏の書を下敷きにして稚拙を装い、奇を衒っている。字には極端な大小の変化があるが、四行全体はほぼ正方形の中にきちんと納まっている。一見奔放に見せているが、ずるい作為の書であり、計算高い「こころもち」の書である。また、革命を装った反動の書でもある。「無私」の対極にある造型遊びの書である。

図版21は、上田桑鳩の「愛」である。1951年の制作。

「品」と書いて「愛」とタイトルをつけている。

作者の「こころもち」は、始めに紙面を対角線で区切って、その下半分に文字を置き、上半分を余白に残そうと考えて書かれているが、作者

は、古筆の寸松庵色紙や継色紙の余白を念頭に考え、京都の龍安寺の石庭もイメージにあったのであろう。作者は、作者の孫がハイハイする姿を書で描こうと考えて「品」字を選んだと思われる。「品」は孫の姿を描くためにちょうど良い形だし、石庭のイメージにもなるということで選ばれたのであろうか。タイトルの「愛」は、孫を愛する祖父の気持からつけられたらしい。

書作品に絵画のようなタイトルをつける発想は独創的だった。これはあまり切実さのない軽い作品である。「無私」には届かない書である。

図版22は、手島右卿の「崩壊」である。

1957年の制作。習い性なのだろう、紙面を等分割して文字を等分に配置し、左右と下の余白を等しく上部はつめて並べる。何のためらいもなく堂々と配置されている。淡墨が美しい。崩壊という語句の意味をそのまま書いたかのように字が崩れている。「崩」字の一画目の起筆は複雑な墨色になっている。わざとらしく、崩壊するイメージを絵のように表そうと筆をこねくり回している。これは「壊」字の土偏の一画目の起筆にも見られる。「崩」字も「壊」字も下部はぐちゃぐちゃに破壊されつつあるようにも見える。この作者は崩壊する現象を書いて何を表現したかったのか。その「こころもち」が分からない。この書も巧みではあるが、観者の受けをねらった俗書である。「無私」の書には、はるかに及ばない。

図版23は、金子鷗亭の「海雀」(北原白秋)である。1952年の制作。漢字と片カナ交じ

りで近代詩が書かれている。

罫線の中に、行頭をそろえて、犇めくように書かれている。6個の「海雀」が全て変化をつけて書かれているが、稚拙であり、なぜ変化をつけねばならないのか分からない。王羲之の伝統か。無駄な努力のようにも思えるが、作者は真剣なのであろう。古筆にある漢字仮名交じり書とは違った、近現代の詩文に釣り合った、新しい漢字仮名交じりの書を創造しようと企んでいるのであろうが、あまり美しくは感じない。彼の書は近代詩文書として一世を風靡したようだが、書の明日を切り開いたとは思えない。

現代の漢字かな交じりの書は誰かが完成させねばならない課題である。彼はその魁であろう。この書も、造型ばかりに傾き、「無私」の書からは遠のくばかりである。

図版24は、表立雲の墨象作品である。前衛書と言われる。

2005年の制作か。文字は書かれていない。彼も比田井天来の門流であるらしい。

画面の上端から墨をたらしているようだ。これでは墨による抽象表現であり、書とはいえないだろう。欧米の絵画の亜流表現である。

これは「無私」ではなく、偶然の効果を狙った「宝くじ画法」とでも呼べばいいだろう。絵画としては魅力があるかもしれないが、新しいものではない。シュルレアリスムの影響か。

図版25は、大澤竹胎の「一二三(米寿頌)」である。

1953年~55年頃の制作。単純な漢数字が書き連ねられている。墨の濃淡で変化を出し、滲んだ箇所が模様のような効果になっている。これは実験作であろうが、何を目指したのであろうか。

戦後の自由と解放の風潮の中、書の革命を目指して実験をくりかえしたものと思われる。彼も

戦前に比田井天来の門人であった。純粋な人であったようだが、作品は「無私」とは言えない。

新奇な造型を求めたモダニストの典型的作家なのであろうか。作品はセンチメンタルで綺麗である。

図版26は、比田井南谷の「電のヴァリエーション」である。

1945年に制作され1946年に発表された。

世界初の「文字を書かない書」と言われている作品。

彼は、書の根源を線の多彩さと考えていたようである。これが何でもありの始まりだったのであろうか。線の表現らしいが、イモリのような生物が泳いでいるようにしか見えない。

ここに何を見るかは観者次第である。「無私」など眼中に無い作家であろうか。

図版27は、森田子龍の「死」である。

1961年の制作。墨が淀み濁っているようだ。

「死」という文字が書かれているのだろうか。タイトルが「死」ということか。

おそらく死の字が書かれているのだろう。作者は、はじめから絵を描こうと計画して、書らしく書いている。この作者の他の作品にも、力というものがない。

観念的で生命感のないものがほとんどだ。おそらく頭で書いているからであろう。この作

者にとって、「無私」は遥か地平線の彼方にあるようだ。

図版28は、井上有一の「花」である。1968年の制作。

ほぼ正方形の紙の対角線上、左上から右下に斜めに書かれている。墨のしぶきが花びらの散っているような効果になっている。このしぶきがなければ、この作品に魅力は無いだろ

う。線の中のしわしわの斑模様も、何の変哲もない下手な花の字を引き立てることは出来ないだろう。作為的に、偶然を装って、墨を効果的に撒き散らし、はじめから絵のような書を書くことを計算して書かれた作品である。この作家の作品は、師の上田桑鳩と同様、造型的な作為と、墨跡を装った作為とでできているように私には感じられる。

彼の作品には不思議な魅力があるのだが、豪放磊落を装っているところが虚しく、作品にも清澄なところが見あたらない。「無私」は水平線の彼方に沈んでいる。

図版29は、井上有一の「噫横川国民学校」である。1978年の制作。

東京大空襲に遭った時の惨劇が書かれている。判読しにくい文字が、焼かれて折り重なった死体のように表現されている。これは被災してから33年後に書かれた作である。ところどころ塗りつぶしが置かれ、美的なアクセントになっているのが作為的であるが、それでも作者の悲憤は真実であろう。長い時間をかけて、心に秘めてきた、最も大切な、人間として表現しなければならない叫びを、満を持して吐き出したといったところだろうか。彼は、理不尽な死を迎えた千人余の無名の人々の無念を、後世に書き残さずにはいられなかったのに違いない。彼の多くの作品は、造型的で、わざとらしく、大袈裟で、人を食っているが、この作品は「無私」のほうが勝っているように私には思われる。これは、大澤竹胎の、文字の詰まった造型作品とは天地ほどの差がある。その点、彼は比田井天来、上田桑鳩の門流とは一線を画していると、私は思う。

図版30は、春野かそいの「母の肖像3」である。

2015年の制作。「愛」の字が書かれている。

亡くなった母の面影を漢字で再現している。「愛」字は恣意的にデフォルメされている。

背景は、青や赤や黒色の絵具で何層にも塗り重ねられ、結果的に、黒に近い色調になって

いる。

点画の縁が水色に見えるのは、最初に塗られた色が見えているのである。深海を漂っている生物のようも見えるが、それを狙って書かれたわけではない。結果的にそうなったのである。

色は作者の感情が塗り込められた結果である。亡き母と、書を通じて、イメージの中で、出来るだけ永く会話したかっただけである。構成などに作為はあるが、作者の存在は希薄である。「無私」にはまだ遠い作品である。

図版31は、春野かそいの「家族の肖像」である。2016年の制作。「星・月・太陽・地球」の

字が書かれている。

太平洋戦争の敗戦前後、朝鮮半島からの引揚者の家族のイメージを歪んだ漢字で再現している。家族だけでの着の身着のままに近い逃避行であった。多くの家族が犠牲になったという。背景は赤や青や黒色の絵具で何層にも塗り重ねられ、深い藍色になっている。暗黒の時空を彷徨う家族である。点画の縁には虹色に輝く彼岸が見え隠れしている。ここでも作者の存在は希薄であるが、「無私」にはまだまだ遠いように感じる。

図版32は、春野かそいの「回帰2」である。

2017年の制作。「死」の字が整然と並んでいる。

「死」字は、初唐の標準的な楷書である。

これは、亡き母の供養のために書かれた。作者は、山野を歩く行者のように、一点一画、弛むことなく坦々と書いている。無限の空間を永遠の時間が漂っているかのようである。背景は青色が何層か塗られ、深海のような、異次元の世界を連想させる。

死とは実在なのか、虚構なのか、現実なのか、幻なのか、「死」の字が、大きさのない時空を彷徨う死者の霊のようにも感じられる。青の余白の中、死の恐怖が遠のいてゆく。

ここでは作者の個性など問題外である。芸術の普遍性、世界性などというモダニズム的発想などは幻想に過ぎない。ここにあるのは、母との死別を認めることができない哀れな子の姿である。他人には分からない個人的な悲しみである。これは普遍的芸術などという無意味な観念ではない。母の死という現実と、「書」という、フィクションに過ぎないモノがあるだけである。図版1の「光」には遠く及ばないが、ここには「無私」の美が、キラリキラリとかすかな光波を放っているように感じる。

以上、十分ではないが、検証を終わろうと思う(現代の伝統書については別の機会に検証したい)。十分な検証には、このような序説ではなく、『世界「無私」芸術史』ないしは『世界「無私」美術史』または『「無私」書史』のようなタイトルで、人間の芸術活動に新しい光を当て、「無私」本論を構想しなければならないだろう。

さて、私は、幼児の書いた「光」に触発されて、書の美ないしは芸術の美の根幹に「無私」があると直感し、書き手の「こころもち」を読むという方法で、古代から現代までのいくつかの芸術作品と書作品とを検証した。あくまでもここで述べられた見解は私の個人的な主観に過ぎないが、近現代の特に「近代的自我」という、欧州という一地方から伝わった思想が近現代芸術を個性的で、多様で、魅力的なものにしたのだが、また、卑小で、独善的で、虚無的なものに貶めてきたのも事実ではないかと思う。中でも書は、芸術としての本来の力を奪われてきたように思われる。

ところで、幼児の書いた「光」の美は、「無私」の賜物なのだが、その「無私」はどこからやって来たのであろうか。もちろん幼児の心の中からやって来たのだが、その心は、彼の中にはじめからあったものであろうか。そうではなく、それは、父であり、書の指導者でもある私との関係から生まれてきたものであると、私は考えている。その関係とは、全人的な信頼関係ではないだろうか。父から子へといった、一方的な関係ではなく、互いに敬愛する人間らしい関係である。その関係が、あの、とてつもない力を秘めた「光」を生み出したと、私は思うのだ。

子供との信頼関係から生まれた芸術作品の例をいくつか見てみよう。世界のあらゆる地方で様々な時代に、それらは生まれているに違いない。それらは未来の希望であると、私は思う。

図版33は、ピカソ「鳩を抱いた子供」(1901年) 油彩。

図版34は、モディリアーニ「おさげ髪の少女」(1918年) 油彩。

図版35は、国吉康雄「果物を盗む少年」(1923年) 油彩。

図版36は、木下恵介監督映画「二十四の瞳」(1954年)から。

図版37は、小栗康平監督映画「泥の河」(1981年)から。

これらは、子供との信頼関係から大人が作品を創造した例である。

図版1の「光」は、指導者の語る書の規範を子は信じ「無私」になって書かれたものだが、

同じように書道教室や塾で、先生の語る何らかの書の規範に従って書かれた多くの作品が陳腐なのはどうしてだろうか。関係によってものごとは存在するのならば、そのような結果をもたらす関係がそこにあるからである、としか答えようがない。

近代的な私たちは、まず「私」がいて、その後周囲との関係ができると考えているようだが、私と私の子は、まず父と子の関係があり、その関係から子の「私」がつくられ、その「私」からあの「光」が生まれたのである。その「私」は「無私」である。

本来、個人が先にあるのではなく、関係が先にあるのではないだろうか。そして信頼関係が「無私」を生むのではないだろうか。近代以前の芸術の多くが、あまり個性的でないとしても、そこには、穏やかで平和な落ち着きがあり、豊かな趣がある。

あえて芸術家と呼ぶが、古代や中世の写経生や画家たちの多くが、当時の書や絵の規範を信じ、国や宗教を信頼し、芸術の規範を実現することが、自分を含めたローカルな社会や宗教界の成員たちの幸せのためになり、そこに自分の存在価値もあるのだと考えていたのではな

いだろうか。芸術家たちには、もちろん古代から自分という意識はあったのだが、その自分は孤立した一本の木ではなく、木ならば林や森の中の木のように、他との関係がなければ存在できないのだと、意識することなく、自然に、関係の中で生きていたのだと、私には思われる。

「無私」の作品を制作した彼らは、戦争や天変地異のつづく不幸な時代に生きた人が多い。

敦煌石窟の千年は、国や宗教の栄枯盛衰と戦争の歴史である。ロシアの中世も戦乱と破壊の中、芸術家たちは生き抜き、夢を描いたのである。ガウディの「生誕のファサード」も、二つの世界大戦に挟まれた狂気の時代に造られている。

芸術家たちは、国や権力、自然や戦争、民衆や宗教などとの関係が自分の全てであったと感じて生き続けたと、私は思う。

近代から現代にかけ、多くの人間は、「個人の尊厳」、「自立した個人」、「掛けかえのない自分」などといったイメージを人類の普遍的価値と思い、その完全な実現を目標に世界をつくってきた。その結果が、バラバラに孤立した、ひとりぼっちの、孤独な個人が集まった世界の出現である。芸術家の多くも、自己の実現、自分のスタイル、自己表現等々、自分の世界だけが全てになってしまった。このままでは、芸術家は、自分の作品を、自分のために作り、自分だけで鑑賞し、自分に酩酊し、自家中毒をおこして終わるのではないだろうか。セザンヌが「自分の作品が一番好き」と言ったらしいが、セザンヌは現代の孤独を先取りしていた魁であったのか。

私は思うのだが、芸術家の役目は、制作と生活を通して、社会や自然や人間との豊かな関係を取り戻すことではないのか。また、生だけでなく、死との関係も取り戻し、そして死者と共に生き、未だ見えない未来のイメージを人々に提供することではないのか。

そのような積極的で純粋な生き方に、古代・中世・近世の芸術、そして「無私」な子供たちがヒントを与えてくれているように私は感じるのだ。

書道界に、「無私」の美の復権を提言して、この論考を終わりたい。

(要旨)

幼児が襖にかいた書に触発されて、書の美の根幹は「無私」であることを直感した筆者は、書だけでなく、芸術の美の根幹に「無私」があるのではないかと考え、作者の制作時の「こころもち」を作品から感じ取るという方法で、古今東西の芸術作品に「無私」の美があるか否かを検証した。特に、日本と中国の写経、ロシア中世のイコン、敦煌の壁画や彫刻に「無私」の美があることを確認した。その他、良寛の写経やガウディの建築、近現代の西洋絵画や映画にも「無私」の美があることを発見した。次いで、近現代の日本の代表的な書を検証したが、残念ながら、そこには、「無私」の美は稀で、多くが欧米の近代主義の影響下に、個性の尊重、自己の確立を最優先の目標にした自我意識の強い「有私」の書であった。それらの多様で個性的ではあるが造型本位、自己本位の作品が書道界を席巻し、近現代書道は隆盛を極めたが、その反面、何でもありの風潮は書の虚無をも生み出し、書の終焉が近いことを筆者に感じさせた。

筆者は、幼児の書にある「無私」の美の誕生には人と人との信頼関係が深く作用しているように思う。また、多くの「無私」の書が規範を遵守することで成立していることも発見した。

古代や中世の芸術家は、国や宗教との信頼関係から驚くほど魅力ある作品を生み出してきたように思える。ところが、近現代は、個人尊重のあまり、社会・自然・人との関係が希薄になり、その結果、芸術は本来の力を失ってしまったように感じる。もちろん書芸術も例外ではない。

芸術家の役目は、制作と生活を通して、社会や自然や人間との豊かな関係を取り戻すことである。また、生だけでなく、死との関係も取り戻し、そして死者と共に生き、未だ見えない未来のイメージを人々に提供することである。

近代的な個人主義を超えた「無私」の美の復権を書道界に提言して、この論考を終わりたい。

コメント