余白再考 ―書芸術の活性化を願って―

- harunokasoilibrary

- 2025年1月22日

- 読了時間: 22分

更新日:2025年5月31日

私にとって「余白」とは、理想郷への窓である。その窓の向こうには生死を越えた世界がある。

私はこの余白を書くために文字を書いてきた。

筆に墨を含ませ、白い紙に文字を書くと、それまで白紙という物質にすぎなかった紙が、生命をもった生きた何ものかに変化する。文字は言葉によって姿形(すがたかたち)を変え、それにつれて点画(せん)の周囲の白い光も変化する。「白い光」とは「余白」のことである。「余白」とは点画の周囲の「縁(へり)」のことだ。この「縁」が言葉を発するように変化するのである。文字を書くとは、一般に言葉を書くことであるが、本当の言葉は、墨で書かれた黒い文字からではなく余白から発せられるのである。

書芸術とは余白芸術のことである、と私は考えている。

余白がどのように描かれてきたか、書芸術を中心に古今東西の平面作品を少しだけ見てみよう。

図版1は「大聖武(大和切)」の部分である。この作品の余白は平面的で、奥行きがなく、紙は字を載せるための台のようである。作者にとっての大事は、経典の文字であり、余白ではない。文字が書式に従って整然と並べられている。経典の文字を間違わないように緊張しながら言葉を綴っている。罫線に導かれて、字間も行間も等間隔にあけられている。余白は澄み切って、宗教的な緊張の中で凍りついているようだ。聖なる余白と言えば良いのだろうか。

図版2は「寸松庵色紙」である。きれいな絵入の料紙に、和歌が散らし書きされている。料紙の絵と和歌の内容とは無関係である。

きれいな紙に、きれいに字を書きつけようとしている。

行は連綿され、林の木か露草の葉のように等間隔に並べられている。

線に強弱があり、水墨画の様な微妙な奥行きが感じられ、余白は立体的である。

図版3は「継色紙」である。白い紙に和歌が散らし書きされている。行は連綿され、林の木か草の葉が空に向かって生えているように並べられている。料紙の上部をひろくあけ、あたかも、きれいな一幅の風景画を描くように作られている。作者は和歌を書きながら、花盛りの梅林を紙の余白に思い描いたのであろう。この詩人は、白い紙、白い梅、白い雪を余白の中に夢みて描いたに違いない。白は汚れなきものの象徴であったのだろう。ここには作者の理想が描かれているのだ。

王羲之、鄭道昭、欧陽詢、顔真卿など中国の書法家は余白を書く意識があまりなかったようである。彼等は文字を書くことに専念しているようだ。罫線またはマス目の中にきちんと並べている。行間、字間の広狭は書き手によって多少はあるが、ほぼ共通しているのが不思議である。(図版4~7)

中国の書法家が余白を書く意識がうすいのは、漢字の性質からきていると思われる。漢字はただ書くだけで何かが表現される文字だからだ。漢字は書きぶりだけで表現になる。

漢字には散らし書きをする必要がない。

余白の意識は、日本で発達したものかもしれないが、やはり原型は中国からきたものであるだろう。

図版8は17世紀オランダの画家レンブラントの自画像である。この絵には余白はない。対象に光をあて、対象を浮かびあがらせている。描かれた人物の背景は、対象を際立たせるための空間として表現されている。それは室内の壁までの空間を描いているのであろうが、私には、具体的な物を描かない抽象的な無限空間のようにも感じられる。これは一般的には余白とは言わないが、余白と同じものではないのか。レンブラントは具体的な人物を描きながら背景をぼかし、時空を越えた無限の生命を描いたのではないだろうか。

図版9は小川芋銭の墨画「夢中野千燈」である。舟で居眠りしている漁師が描かれている。

対岸では狐火が燃え、それが水面に映っている。漁師の夢なのか、幻想の世界が描かれている。水面や対岸や遠景の森には白い光のようなものが描かれているように見えるが、描かれているというよりも、余白として書き残されているのであろう。その白が、異様な光を発しているのである。森も森の樹々も対岸の土手も鏡のような水面も夢の中の桃源郷のような光につつまれている。これが余白の力である。白い紙は、芋銭の理想によって異化され、時空を越えた、現実ではない夢の世界、人間と妖怪と自然が一体となった異界を実現しているのである。余白によって芋銭は、自分の思想や理想や夢といった人間性を表現しているのである。

図版10も小川芋銭の淡彩画「海島秋来」である。近景には漁師たちの粗末な家と漁師とその家族たちが小さく淡彩で描かれている。中景には巨大な岩石海岸が、そして中景から遠景にかけて波立つ海といくつかの岩礁が描かれている。中景と遠景との間と遠景の岩礁の周りに白い余白がある。巌に砕ける波を描いているのだろうが、この白はそれだけのものではない。此岸と彼岸を隔てながら結びつけている「縁(へり)」を表現しているのである。岩礁も此岸であり周囲の白い余白によって彼岸の海と隔てられている。人びとはいずれ解放されて彼岸の海へと旅立つのである。岩石も岩礁も漁師たちも白い余白につつまれて、静寂の中に生活しているようである。

芋銭の余白は物と物とを際立たせると同時に、やさしく結びつけ、生死を融合する超自然の表現なのである。

図版11は小川芋銭の書「獣面聖心」である。画仙紙の性質を利用して、獣と聖で墨を含ませ、面と心を渇筆にして、潤渇の対比で構成された単純な作品であるが、それぞれの文字は、芋銭の墨画の岩礁と同じように、字の縁(へり)に波のしぶきが逆巻いているかのようである。

ここでも余白は、彼岸と此岸を隔てながら、結びつけている。

図版12も同じく小川芋銭の屏風「桃花源」にかかれた文字の部分である。屏風には桃源郷の絵が描かれている。これはその絵の上部にかかれた文字である。文字の点画は、屏風に描かれた山の稜線、たなびく雲の輪郭線や樹々の幹などと同質の線質である。文字の周囲には、描かれた山々の谷間や林の樹々の間に漂う白い霞が漂っているかのようである。芋銭の書の字間や行間は、彼の絵画と同じく、微妙な間合いで配置された余白によって玄妙な世界を実現しているようである。

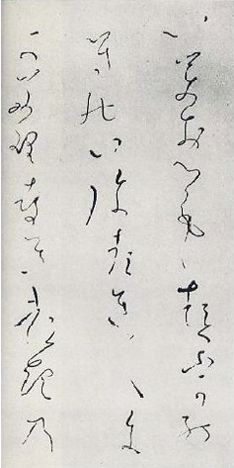

図版13は良寛の書「月の兎帖」の部分である。良寛にとって、かかれた文字が此岸だとするなら、文字がかかれるにしたがって生まれてゆく余白は、此岸と彼岸を結ぶ妙なるものであったに違いない。彼は感情をこめて楽器を演奏するかのように文字をかいていった。

彼岸は余白の向こうに見え隠れしながら姿を見せる。彼岸には玄妙なる根源的なものが

ある。それは、彼にとっては、すべてを抱擁する母の幻視だったかもしれない。この作品にとって主役は文字の線ではなく余白である。文字の線は細く消え入りそうでもある。それに対して余白は、深く、温かく、悲しみを包むように存在している。良寛は自分を無にして、大いなるものに融合しようとしているかのようである。彼は美を求めてはいない。彼の人間性が文字の形を決めて行く。人間性とは、彼の思想であり、理想であり、感情であり、ものの見方、感じ方のことである。悟りを開いた立派な人格者のことではない。書は人間性である。良寛の特殊な人間性が、彼の詩歌書を通じて、超越的玄妙なものを感じとったのである。良寛にとっての余白は、その超越的玄妙なる根源に近づくための知的な手段であった。彼は、美のために生きたのではない。

図版14は20世紀米国の画家サム・フランシスのリトグラフである。

彼は日本文化の影響を強く受けているという。画面の中心に白く輝く部分がある。

余白と呼ぶべきか。作品のタイトルは「首切り」となっているが、この白く輝く部分との関係が分からない。制作の構想の段階で、この白い部分を描くことを想定して、画面の周囲から塗り込んでいったのであろう。森の中の重なる木の葉の間から見上げる空や、一面の曇り空に、偶然ポッカリ開いた雲の小さな穴から見える青空や、暗い室内の窓から見る景色など、このようなイメージは月並みである。

彼は東洋的な神秘を、この描かれていない部分に感じたのかもしれないが、しかし、作為的な余白からは玄妙なるものを感じる事は出来ない。西洋人には、余白は珍しいものかも知れないが、それを描く必然性が彼等にはない。東洋の哲学者か誰かから禅などの話を聞き、その気になって描いたのであろう。余白の白は美しく描かれているが、ただそれだけである。切実なものは何も感じられない。

図版15は春野かそい書「ファンタジー1」である。

旧教育基本法の前文がかかれている。この頃、私は言葉の虚しさについて何時も考えていた。言葉の大切さ、そして言葉には力があることも分かっていたが、言葉は言葉でしかなく、世界を動かしている根源的なものは言葉では表すことが出来ない、と感じていた。この法文をかき続けていると、突然、紙の中ほどでどうしてもかけない部分が出て来た。そこを避けながらかき進めた結果がこの作品である。これをかく事で、私が本当にかきたかったものは、この余白であることに気づいた。数年後にサム・フランシスの作品を知って、その共通した余白に驚いた。しかし、私のこの作品と最も近い表現は、やはりこれを制作してから数年後に知った、武満徹の「アステリズム」という現代音楽である。この曲の中にある大クレッシェンドの後の静寂は、私のこの余白と質的に同じものである、と私は思う。

図版16は春野かそいの「顕現3」である。「星の王子様」の一節がかかれている。

ここでも四角い余白が主役である。この余白は「ファンタジー1」と違って、初めから計画的にかかれている。この窓のような余白の向こうに、夢のような幸せな世界があるのだ、と私は信じていたのである。

図版17は上田桑鳩の「愛」である。画面の半分に「品」字らしきものがかいてある。画面

の左上半分が余白である、この余白は寒々として、光をはね返している。西洋の抽象画のように構図や空間として構成されたものである。

図版18は手島右卿の「崩壊」である。薄墨でかかれている。漢字の意味をかいているようである。余白には深い意味はないようである。

図版19は金子鷗亭の「牧水歌」である。誰もかいたことのないような字形を求めて、研究を続けた苦心の跡がみられる。余白はきれいな空間である。

図版20は井上有一の「愛」である。文字の周囲は学校のグランドのような空間になっている。暑苦しい墨と点画だが、余白を広くとっているため涼しく感じる。墨を意図的に散らして花の絵のような効果を出している。これによって余白に変化と奥行きを出そうとしているのである。文字や言葉をかこうとはしていない。文字と言葉と書を利用して、点と線で抽象画を描こうとしているのだろう。文字の上部をはみ出させて跳躍しているような効果を出している。余白は温かいが、無限空間には程遠い。

図版21は井上有一書「貧」である。やはり文字の周囲は学校のグランドのような空間である。文字の下部を紙からはみ出させて、人間が大地を走っているような効果を出している。暑苦しい線だが、余白を広くとっているので、すっきりと見える。文字や書を利用して俳画を描いているのである。余白には精神性はあまり感じられない。書きぶりの激しさに騙されるが、この作者はきれいに仕上げようとしている。日本の伝統である装飾的な趣味で描かれているのである。

図版22は井上有一書「上」である。垂直線と水平線によって紙がシンメトリーに分割されている。古典主義的な作品である。余白は平面的であまり奥行きを感じない。余白には彼岸は見えない。現世的な空間である。文字や書を利用して静寂を表現しようと作者はしたのだろう。文字の上下左右が均等にあいているので文字がピタッと静止しているように感じる。この作者には此岸と彼岸を結びつける余白は見えていないようであるが、文字の周囲で仏像の後光のように余白が輝いている。彼には現世が全てだったのであろう。

図版23は井上有一書「噫横川國民學校」である。余白はほとんどなく文字がびっしりとかきこまれている。所どころ訂正したように装って黒く塗りつぶして画面にアクセントを与えている。この塗りつぶしにより画面に奥行きが出るのである。深刻な内容がかかれているようだが、作者は冷静に激しさの演技をしている。

まるで悲劇役者のようである。この作品は感情にまかせてなぐりがきしたものではないだろう。作者は小説家のように冷徹に悲劇を再現しているのである。幽かに見える行間、字間の余白は装飾的で美しい。ここにも此岸と彼岸を隔てながら結びつけている余白は見当たらない。

図版24は井上有一書「心」である。大変スッキリとした作品である。

余白は平面的で輝いている。余白には深さがない。白と黒とのコントラストがあるだけである。これは彼の死の年の作品だが、結局、彼は彼岸という夢を信じなかったのだろう。彼には「夢」という作品もあるようだが、それも頭で作り上げた作品である。切実な魂から生れ出たものではない。これが唯一、西洋に認められた日本の書家である。

西洋の美学は書の基準にはならない。西洋に認められたことが芸術として優れている事にはならないだろう。西洋人には書の美は理解しにくい美であると思われる。書にとっての大事は表面的な美ではなく、もっと根源的な人間性に関わる玄妙なものなのだ。書は西洋の抽象画のようなものとは本質的に異質なものである。

私は書を学び、作品をかくなかで、余白の存在に気づいてきた。初心のころは、古典主義的に、字間や行間や上下左右の余白を均等にそろえ、安定して、スッキリと見せるための技術と感性を養ってきた。そのような学習の過程で、余白というものに深い意味がある事に気づいたのである。余白は単なる白い空間ではないのではないか、装飾的にきれいに見せるだけのものではないのではないか、余白にこそ、作者のすべてが顕現するのではないか、そして最後に余白は人間性であると考えるようになったのである。人間性とは先に述べたとおり、作者の思想や理想やものの考え方や見方や感情のことである。

以下、私のいくつかの作品を見ながら、さらに具体的に考えを述べることにする。

図版25は「妖精のエチュード7」である。「木」の一字がかかれている。ここでは余白よりも、「木」の点画に表現の重心が置かれている。余白は背景でしかない。

図版26は「夢みる小鳥」である。「鳥」の一字がかかれている。ここでは、余白は文字の背景から少し変化して、夢幻的な空間を作り出し、単なる物理的な空間以上の意味が創造されている。しかし、「鳥」の字形と点画の表現に重心が置かれていることは前の「木」と同じである。

私は「ファンタジー1」(図版15)をかいた頃、行間も字間も無くして余白をほとんど否定したが、どうしてもかけない箇所が出て来てそこを避けてかくことによって再び余白が出現した。そこで、おぼろげに、余白には深い意味があることに気づいたのだが、しかし、私の創作の主流は、まだ、余白を否定して強力な情念を表出することにあった。

図版27は「薄明のなかで」である。「不思議」とかかれている。

ここでの余白は、森の中から見た外の光りのイメージである。絵画と同じ感覚でかかれている。まだ余白に深い意味はない。白と黒との対比が美しく描かれている。やや、余白に彼岸的な雰囲気は感じられるが、書を利用した絵画作品といったところである。

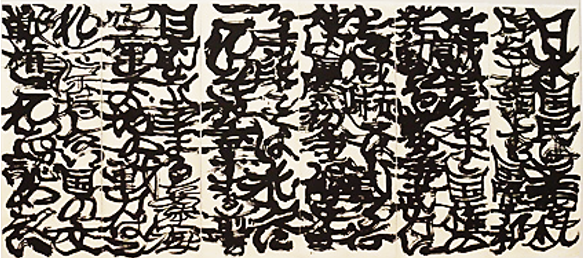

図版28は「日本国憲法第九条」である。字間、行間をなくすことによって、条文にこめられた人間の情熱を表現しようとした。余白が背後に隠れることで、墨の香りも手伝い、黒々とした、強烈で暴力的な迫力が墨線から立ちのぼって来た。

平和のための憲法であるのに暴力的な力の表現になっているのは、表現内容と形式の矛盾ではあるが、私は強力な力によって暴力に抵抗する人間の運命を表現し、平和を願う大衆に協力したかったのである。政治的な題材であったため余白は脇役となり背後に控えなければならなかったのだ。まだこの時点では、余白の本当の意味を私は分かっていなかった。

余白は情念の表現には邪魔なものであったのだ。

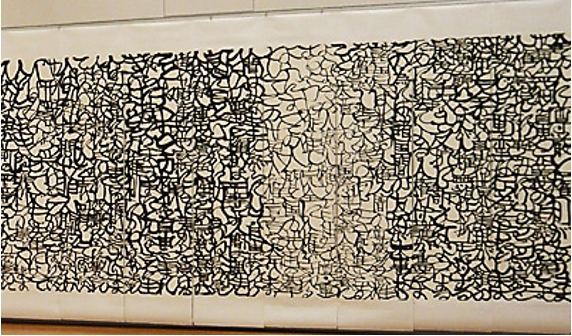

図版29「世界人権宣言」である。この作品では、さらに字間行間がなくなり文字同士が絡み合っている。文字の点画間の余白が、背後に控えている本当の余白を暗示している。私はこの人権宣言を作り出した人類の中の優れた人たちと同じように、理性的に、一点一画、一字一字、タピストリーを織るようにかきあげていった。ここでは情念は背後に控え、大事は、理性であり理知であった。運筆の強弱により表れた線の細太、というよりも、私の高揚した気分によって引き出された余白の姿が、森の中の木漏れ日のように画面の一部を明るく輝かせている。余白は私の感情の起伏につれて明るくなったり暗くなったりしながら人類の理知と理想とエナジーへの称賛を奏でているのだ。

図版30は「アイヌ神謡集」である。

この作品は先の「世界人権宣言」と同列の作品だが、それよりも、さらに詩的に表現されている。

言葉の内容がそうさせているのである。

やはり、詩的な言葉に含まれる情念を表出させようと私はたくらんだのである。若くして亡くなった作者に成り代わって、その豊かな知性や感性と同時に無念さや哀しみを全面に押し出そうと表現したのだ。

所どころに余白が見える。

この頃から、余白について何か閃くものがあった。

激しく生命(いのち)の火を燃やした此岸の背後に静寂で幸せな彼岸があるのではないか、もう一つの世界がそこにあるのではないかと、私は制作しながら、おぼろげに感じはじめていたのである。

私の前に余白がはっきりと立ち現われたのは、母の死という衝撃のあとである。

図版31は「母の肖像3」である。「愛」という文字がかかれている。

私にとって母の死は、衝撃であった。すべての愛が無くなったと感じた。

この作品は母の死後1年ほど経ってからかかれたものである。母の肖像を「愛」と墨でかいた後、ただ白いだけのまぶし過ぎる余白に、母に対する私の憶(おも)いと感情を、色彩を使って塗り重ねていったのである。母と対話していたと言った方が適切かもしれない。何層にも塗り重ねた結果、はじめ青かったものが次第に黒に近いものに変化していった。母の肖像が黒い闇の中に消えてしまわないように文字の点画の周囲だけを塗り残さねばならなかった。

不思議な青白い光りが文字の縁(へり)から立ち現れた。これは何なのだろうか。

これが余白というものなのだろうか。これが彼岸の色なのだろうか。

私は何をかこうとしているのだろうか。ただ出来るだけ永く、できれば永遠に母と一緒にいたいという願いだけで塗りつづけただけのことに過ぎない。

芸術などという高尚なものではない、徹底的に個人的な、私だけの世界である。

また、これは伝統的な詩書画一致の作品でもある。絵が花や風景ではなく、抽象的な色彩だけの表現になっているのである。上代の唐紙にあるような装飾的な料紙の色とは本質的に異なっている。

書の歴史の重畳だの、書法だ技法だ理論だといった理屈など、書をかき続ける動機にはならない。私は書を探求して、練習を重ね、書に上達して、人間や社会について理解を深め、人間性に磨きをかけて、私を愛してくれた母の愛に報いるために、母の喜ぶ顔を見たいがために、身を削るような事でも苦にせずに作品をかきつづけてきたのだった。母の死によって私は今までかいてきたすべての作品が空しいものに思われた。それらは、母がいなくなれば何の価値もない紙屑みたいなものである。

芸術作品に普遍的なものなどないのである。良寛は立派な人らしいが、私には関係のない事である。井上有一は型破りで魅力的な人間で、その作品には芸術的価値があり、世界が認めているというが、彼が世界的であろうがなかろうが私と何の関係があろうか。井上有一が有名になっても世界は変わらない。良寛が死んでも悲しむ人は一握りの人で、世界は微動だにしない。

このように個人的で他人には関係のない作品を公開することには躊躇する。私は今まで母を喜ばせたい一心で作品を発表してきたが、母がいなくなった今、発表する動機が希薄になってしまった。このような個人的な意味しかない作品をかき続ける意味も、発表する意義も分からないまま、私は、かき続け発表もしているのである。非常に危うい、今にもちぎれそうな、細い綱の上をフラフラしながら私は歩いているようなものだ。

図版32は「母の肖像10」である。「根源」と墨でかかれている。

私は、亡き母との対話を続けながら作品をかき続けた。これは絶対的に個人的なことであり、ただ母と過ごしたい一念でかいているに過ぎないのだが、また別に、文字の周縁に現れた細い余白が何なのか、単なる強調のための輪郭線ではない、その正体をつきとめたいという欲求のために、私は、かきつづけ作品を発表した。

この周縁の余白は、墨でかいた母の肖像の背景がまぶし過ぎるので、母と対話をしながら、何層も絵具を塗り重ねた結果出現したもので、文字が背景の闇の中に消えてしまわないように文字の周縁にかき残されたものである。このように実際的な必要から生まれた輪郭線ではあるが、はじめ、私には、どうしても越えられない生と死の境界線のようにも感じられた。生者と死者は決して交わることは出来ないのかも知れないが、私は何とかして此岸を乗り越えて死者の住む世界へ行こうと試みたのである。今では、この周縁にある余白は此岸と彼岸を隔てながら、それらを結びつけているものであることが分かっているが、書をはじめてから昨日まで、私には余白の真の意味が分かっていなかったのである。

図版33は「家族の肖像」である。「星・月・太陽・地球」とかかれている。母は十代の頃、朝鮮半島から引き揚げてきた。その母の父母や兄弟姉妹が半島を着の身着のままで逃亡し帰国する途中の孤立した家族の肖像を墨でかいた後に、何層にも絵具を塗り重ねたものである。

亡き母と対話するなかで、母の父母や姉妹たちの思い出ばなしになった。それで、母の父母や姉や弟の肖像書をかいたのである。

文字の周縁の余白には、白の中に虹のような色がちらちらしている。

これは、塗り重ねた時間の名残である。喜びや苦しみや悲しみや寂しさを含んだ色が何層にも塗り重ねられているのである。虹色を描こうと企んだのではなく、母や母の父母姉妹たちと共に感じた哀しみが結果として複雑な色になったのに過ぎない。

私は、母の死に導かれて「母の肖像」をかくなかで、私の四半世紀の書活動の途中で、私の作品に時おり現れた不思議な余白の意味と、小川芋銭の絵画に描かれていた余白や良寛の書の余白の意味に気づいた。余白から書芸術を鑑賞してみると、余りにも深さの無い作品が多いのに驚く。ほとんどの書家の書の余白は、ただの白か、装飾的な造形空間に過ぎなかった。良寛や芋銭の余白からは、彼等の思想や理想が読み取られ、正直で純粋な人間性が感じられたが、彼等は書芸術史上稀有な存在であった。文字の書きぶりから過去の書作品を見ると、変化に富んだ多様な書芸術作品が存在しているかのように見えるが、しかし、そこには真の余白のあるものは少ない。特に、20世紀後半からの書家の書には、彼岸を引き寄せるだけの力のある余白を持った書は皆無に等しいといえるだろう。このような書に魅力があるはずがない。書の魅力は造形的な美にあるのではなく、古来から言われているように、書人の思想や理想やものの感じ方といった人間性にあり、それが余白に顕現したとき、見る者は、はじめて玄妙なる感動を味わうことが出来るのである。

私は思わぬ偶然から余白の重要性に気づいたが、余白がなんであるのか分かったわけではない。何かとんでもないものが余白には潜んでいるに違いないと直観しただけである。私は長い時間をかけて余白と格闘してきたようにも感じているが、なぜだか分からない。私は、かき続けられる限り、私が見つけた細い周縁を通って、さらに余白の実態を明確にしたいと思っている。そして、母の住んでいるであろう、生死を越えた世界への隘路を見つけたいと思っている。また、余白は窓枠の様なものである。その窓を開けて、余白の向こうにあるであろう夢の世界を書画に造形したいとも考えている。

書壇というものを私はよく知らない。書壇に関係なく私は字をかいてきた。仮に書壇がなくなったとしても、日本がなくならない限り、書芸術は永遠に続いてゆくであろう。書芸術は昔から書壇の独占物ではない。良寛の周縁にいた多くの庶民が良寛の作品を大事にしたように、こころある誠実な庶民がいる限り、人間性の象徴である書芸術が人びとに愛されないはずがない。書を学び表現しようとする者は、自己の思想や理想や物の見方、感じ方を磨き、人間らしさの根源を見極めなければならないだろう。書の技術は自己を磨くためにあるのだ。作品はその上に実る花実である。常に余白を見つめ、余白に何ものかが現れるまでかき続ける事である、と私は思う。

(要旨)

書道界と書芸術の活性化を願って書かれた。書かれた文字ではなく書字の結果できて来る余白の大事さについて再考している。書の本質は書かれた文字よりも余白のほうにあるのではないか、と考え、余白は此岸と彼岸を隔てると同時にそれらを結びつける存在である、という余白に対する新しい見方をも提示している。日本では古代から余白に対して意識的であったようであるが、それは風景画の背景のような意識でしかなかった。中国では、ほとんどの書が罫線かマス目に並べるように書かれ、余白に対する特別な感性はなかったように考えられる。それは漢字という文字の特質によるものと思われる。日本に漢字が伝来して平仮名が生まれるようになった頃から、次第に余白の観念が意識されるようになったと思われる。その後、良寛まで余白は深く認識されることはなかったようである。

書かれた文字本体よりも余白の方がより本質的であると、私は思う。余白に作者の人間性が顕現すること、書の魅力は造形的な美しさよりも作者の人間性に重心があること、歴史上も、近現代の書人も、真の余白を実現している書人は稀有であること、現代書の作者の多くは余白の精神性よりも西洋的な造形原理で書を構成していること、画家で書家でもある小川芋銭や良寛の余白から真の余白の在り様を学べたことなどが述べられている。

最近20年ほどの私自身の書作品をふりかえり、創作を通じて新しい余白の在り様に気付いてきたことを検証し、余白の大事さを理解するために私は書を学んできたのではないかと自身に問いかけた。そして書をかき続ける動機は、難しい書論などの理屈にではなく、母の存在にあった。その母の死に導かれて、私は真の余白を発見した。このような徹底的に個人的な体験が書をかき続ける動機である。個人的な創造動機からはじまって、万人のための根源的な真の余白の実現と、それを実現させる人間性の確立が自分を含めた書家の今後の課題であることを提言する。

コメント